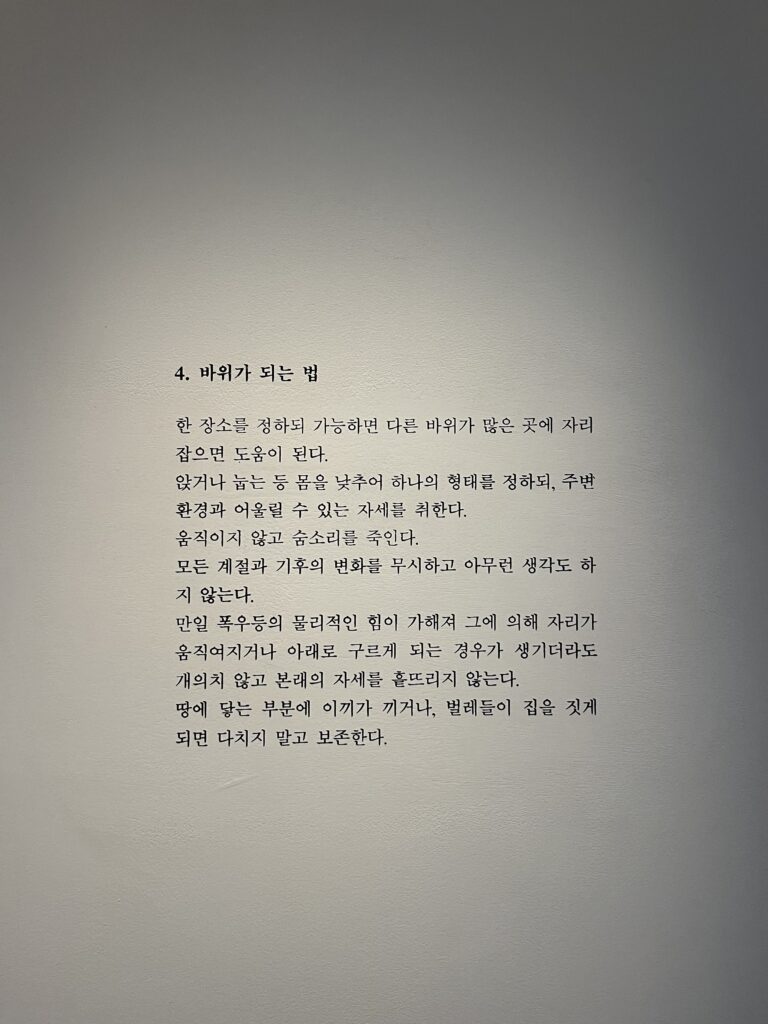

최근에 〈바위가 되는 법〉이라는 전시를 봤다. 기억에 남는 몇 작품에 대한 감상을 함께 나누고 싶어 글을 적는다.

「두려움 없는 두려움」

제목부터 모순적인 이 작품은 종이로 만들어진 개가 벽을 뚫은 모습이 입체적으로 연출되어 있다. 종이가 벽을 뚫는다는 비현실적 이미지를 보니 작가가 모든 물질은 생명이나 영혼을 가지고 있다는 시선으로 바라본 것 같다는 생각이 들었다. 글을 더 보면 알 수 있듯이 상상력을 자극하는 작품들이 많이 나온다.

「라디오 모양의 다리미, 다리미 모양의 주전자, 주전자 모양의 라디오」

보고 난 처음에는 웃음이 나왔고, 다시 봤을 땐 기발하다고 생각했고, 여러 번 본 지금은 작품의 의도를 알 것 같다. 전체적으로 이번 전시 작품의 의도가 그렇듯이 관습상 받아들이고 있는 일종의 틀을 깨부수는 작품인 것 같다.

나는 전시를 보러 갈 때 아무런 사전 지식 없이 오로지 제목만 아는 상태에서 관람한다. 사전 정보가 온전한 나의 해석에 영향을 끼칠 수도 있기 때문이다. ‘바위가 되는 법’이라는 주제만 접하였을 때는 ‘바위처럼 우리의 내면도 단단하게 가꾸자’라는 내용을 예측했다. ‘단단함’에 대해 비유적으로 ‘바위’로 표현했다고 생각했는데, 윗글을 읽으니 실제로 바위가 되는 법에 대해 쓰여있었다. 이것 또한 모든 관습적 사고를 몰아내자는 작가의 의도와 비슷한 맥락인 것 같다. 직관적인 표현을 비유적으로 받아들였다니.

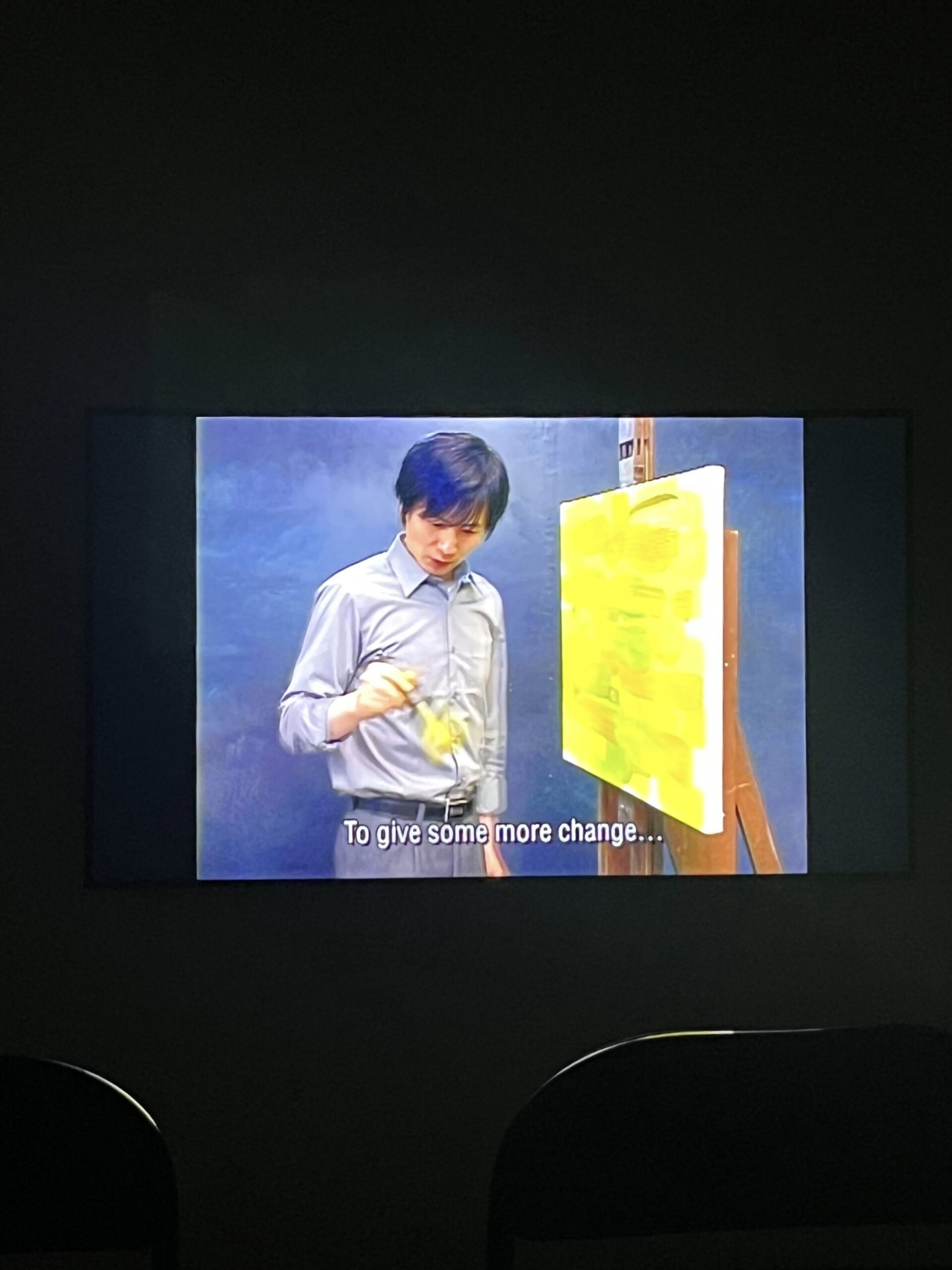

「노란 비명」

이 작품은 영상과 함께 감상하도록 전시되어 있다. 영상에서는 비명을 그리는 법에 관해 설명해준다. 노란 페인트를 칠할 때마다 그때의 감정을 담은 비명을 지른다. 영상 볼 때는 우스워 보였지만 가장 기억에 남던 작품 중 하나가 되었다. 그저 노란색을 덧칠해 놓은 것으로 보였는데, 영상을 보고 나니 ‘노랑’의 감정을 담은 비명을 나타낸 그림처럼 보였다.

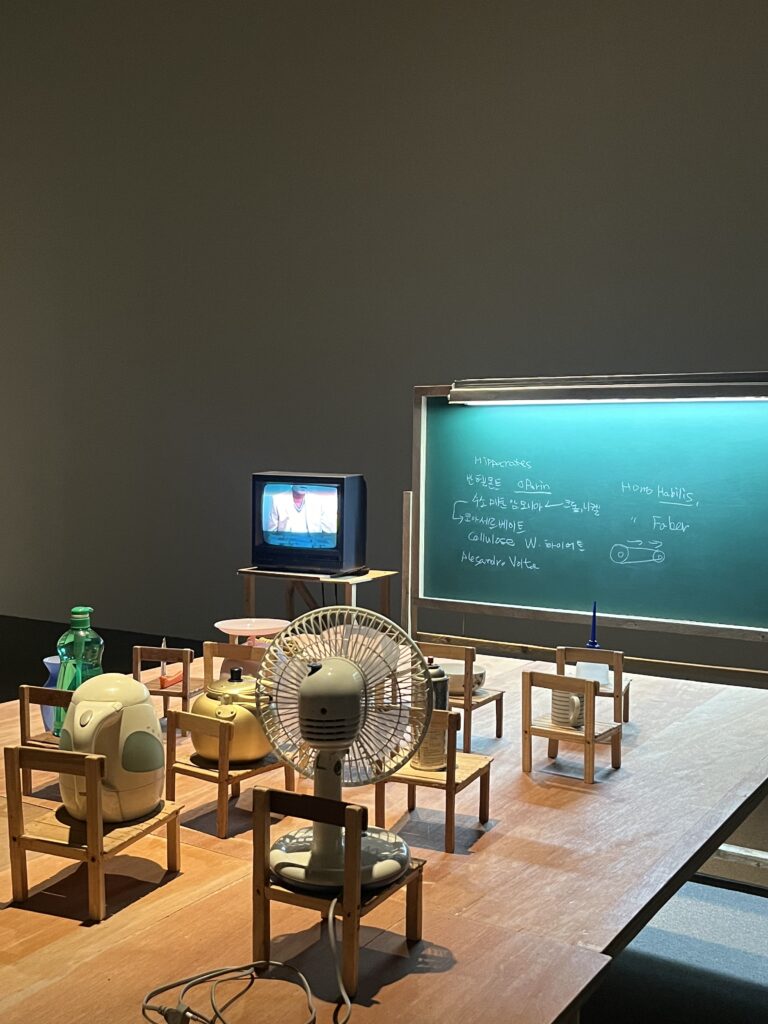

「자신이 도구에 불과하다고 배우는 사물들」

라디오, 주전자, 커피포트 등의 사물들을 의자에 앉혀놓고 ‘너희들은 대량생산 되었다’고 가르친다. 무슨 말을 하는지 알아들을 수 없는 무생물이지만 왠지 슬퍼 보이며 씁쓸해 보였다. 동시에 주입식 교육을 받는 우리네 모습과 겹쳐 보이기도 했다. 생명도 있고 생각도 할 수 있지만 정보를 일방적으로 수용하기만 하는 우리가 저 무생물과 다를 게 무엇인가.

사진은 없지만 이 작품 옆에는 「바다가 없다고 배운 배」도 있었다. 바다가 없다면 배의 의미는 없어지는 것일까? 본질이 제거된 대상을 여전히 ‘배’라고 칭해도 되는 것일까?

이렇듯 작가는 사물의 생명과 감정에 대한 질문을 많이 던졌다. “당신이 보는 것은 보는 것의 전부가 아니다.” 항상 ‘보이는 대로 판단하지 말아야지’ 다짐해도 어쩔 수 없이 시각적 이미지에 영향을 많이 받게 된다. 우리가 알고 있던 것, 보이는 것, 믿어왔던 것에 대해 비판적으로 다가갈 필요는 있다고 생각한다. 새롭고 다르게 바라본다면 자신만의 시각을 가질 수 있지 않을까?